李清照曾深情地写道:“只恐双溪舴艋舟,载不动、许多愁。”其中的“舴艋”虽带有“舟”字旁,但实际上是源于“蚱蜢”的意象。正如王念孙在《玉篇》中所言:“舴艋,小舟也。小舟谓之舴艋,小蝗谓之蚱蜢,义相近也。”这里的蚱蜢,指的是个头较小的蝗虫,用于形容小船,形象地传达了其瘦小的特点。

蚂蚱

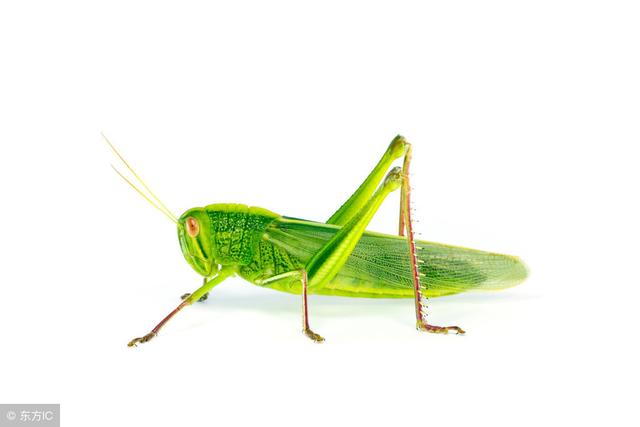

在民间,蚱蜢和蝗虫常常被用来指代一类昆虫,尽管它们的大小有所不同,但在实际运用中并没有严格的界定。然而,当我们从昆虫分类学的角度来审视这三个字时,会发现蚱、蜢和蝗之间存在微妙的区别。

这三者都属于直翅目蝗亚目,可以统称为蝗虫或蚂蚱。与同属直翅目的螽斯类相比,蝗类的共同特点是触角粗壮而短,没有螽斯触角的飘逸修长。

蚱

蚱

进一步细分,蝗类可以分为三类:蝗、蚱和蜢。其中,个头最小、最不起眼的是蚱。蚱的特点是体小,呈菱形,也被称为菱蝗。它的前胸背板向后延伸,盖住整个腹部。前翅小,鳞片状。没有听器。跗节2-2-3。经常在灯光下和飞蛾一起飞舞乱窜的小蚂蚱就是它了。蚱的体型虽小,但却显得颇为粗壮,因其前胸背板盖过腹部,整体感觉比较“硬”。一般来说,蚱的体色黯淡,多和泥土近似,非常低调。

养蝗虫

我们平时最常见的是蝗,其基本特点是:前胸背板不向后延伸。触角长于前足腿节的长度。跗节3-3-3。爪有中垫。产卵于土内。蝗的种类繁多,形态各异,分布广泛,几乎在中华大地上无处不有。北方常见的种类有棉蝗、东亚飞蝗、花胫绿纹蝗、短额负蝗和中华剑角蝗等。

棉蝗

棉蝗,学名Chondracris rosea(De Geer, 1773),是北方乃至全国体型最大的蝗。通体呈黄绿色,种加词rosea指后翅基部的玫瑰红。总体上孔武有力,其后足尤为粗壮,且外侧生有细齿,锋利如刀,被它蹬一下子可能会有血光之灾,故民间称之为“蹬倒山”。

东亚飞蝗

东亚飞蝗,学名Locusta migratoria manilensis (Meyen, 1835),是飞蝗科飞蝗属飞蝗的一个亚种。其雄成虫体长33~48毫米,雌成虫体长39~52毫米,个头略逊于棉蝗。体色变化较大,有群居型、散居型和中间型三种类型,体灰黄褐色(群居型)或头、胸、后足带绿色(散居型)。本种为迁飞性“杂食性大害虫,历史上令人闻风丧胆的蝗灾就有它的份儿,如今形势变了,它是蝗虫养殖最常见的种类,香酥蚂蚱就是它的归宿。

花胫绿纹蝗,学名Aiolopus tamulus (Fabricius,1798),是斑翅蝗科绿纹蝗属的一种。雄体长15-21.5毫米,雌20-29毫米,体瘦长,暗褐至黄褐色,前胸背板上有“X”纹,侧片底缘及沟后区常呈鲜绿色,色彩较为鲜明。看到它觉得特别亲切,因为小时候在草丛中追逐而不得的蝗虫大抵就是它,印象极为深刻。

短额负蝗,上雄下雌

短额负蝗,学名Atractomorpha sinensis Bolivar,属直翅目锥头蝗科。个头不大不小,雄虫体长21-25mm,雌虫体长35-45mm,有绿色或褐色二型。与前面几种蝗虫不同的是,短额负蝗头部削尖,向前突出,故曰“锥头蝗”,我的家乡一般叫它“老扁”。本种行为较为迟缓,飞翔、跳跃能力均不强,雌性尤弱,加上性格温顺,是农村孩子们最喜欢的童年玩伴之一。

中华剑角蝗

中华剑角蝗,学名Acrida cinerea,是直翅目剑角蝗科的一种。剑角蝗的外形和短额负蝗稍类似,都是头部削尖的模样,但个头却比短额负蝗大得多,成虫一般体长30—81毫米,雌大于雄,绿色或褐色。另,剑角蝗的后足无法像短额负蝗一样折叠起来,始终就是这么弓着。本种又名中华蚱蜢、东亚蚱蜢,古人诗词中的蚱蜢多半就是指负蝗或剑角蝗等两头尖尖的蝗虫。

蜢,具体种类不知

最后,我们来说说蜢。蜢的外貌和蝗类似,其特点是:触角短于前足腿节,在触角的近端部有一个小突起。没有听器。蜢的头部不像负蝗一样削尖,但面部却像李咏一样狭长,看起来有点像马头,故部分地区称之为“马头蝗”。蜢类在我国分布较少,种类贫乏,主要集中在南方。

蜢类,具体种类不知

以上内容,我们为您解锁了蚱、蜢和蝗的区别方法,希望您已经掌握了这些知识点,并在小朋友面前显摆一番!

转载请注明来自春晖科技网,本文标题:《教你分清蚱、蜢和蝗 》

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号